高校生が簿記1級に見事合格!第140回日商簿記検定1級合格体験記(M.K.様)

現役高校生が日商簿記検定1級に見事合格!

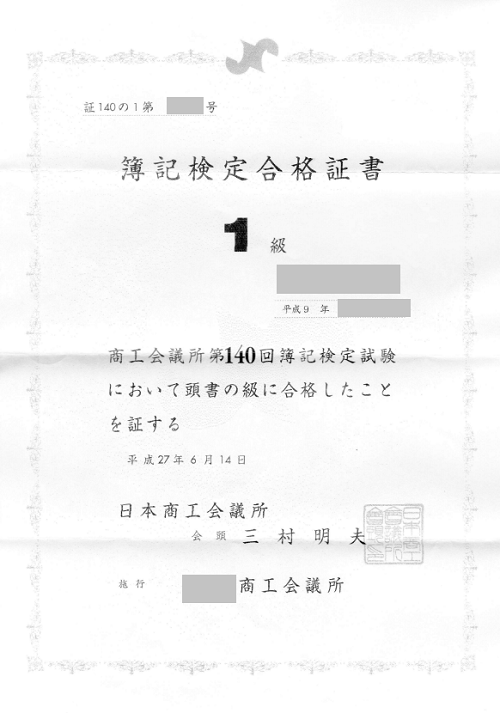

2015年6月実施の第140回日商簿記検定1級に見事合格された

M.K.様より、合格体験記をいただきましたのでご紹介します。

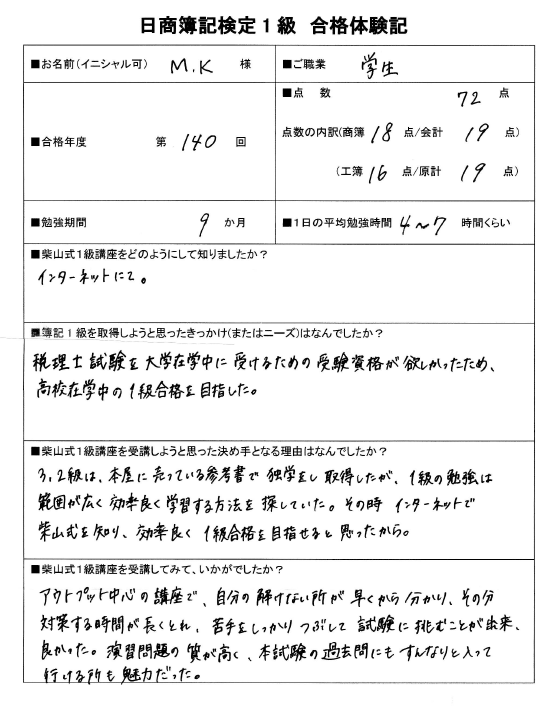

日商簿記検定1級合格体験記 MK様 /学生

【合格回】 第140回

【点 数】 72点 点数の内訳(商簿18点/会計19点 工簿16点/原計19点)

【勉強期間】9か月

【1日平均】4~7時間くらい

柴山式1級講座をどのようにして知りましたか?

インターネットにて。

簿記1級を取得しようと思ったきっかけ(またはニーズ)はなんでしたか?

税理士試験を大学在学中に受けるための受験資格がほしかったため、高校在学中の1級合格を目指した。

柴山式1級講座を受講しようと思った決め手となる理由はなんでしたか?

3・2級は本屋に売っている参考書で独学をし取得したが、1級の勉強は範囲が広く効率よく学習する方法を探していた。

その時、インターネットで柴山式を知り、効率よく1級合格を目指せると思ったから。

柴山式1級講座を受講してみて、いかがでしたか?

アウトプット中心の講座で、自分の解けないところが早くから分かり、その分対策する時間が長くとれ、苦手をしっかりつぶしてして試験に挑むことができ、良かった。

演習問題の質が高く、本試験の過去問にもすんなりと入っていけるところも魅力だった。

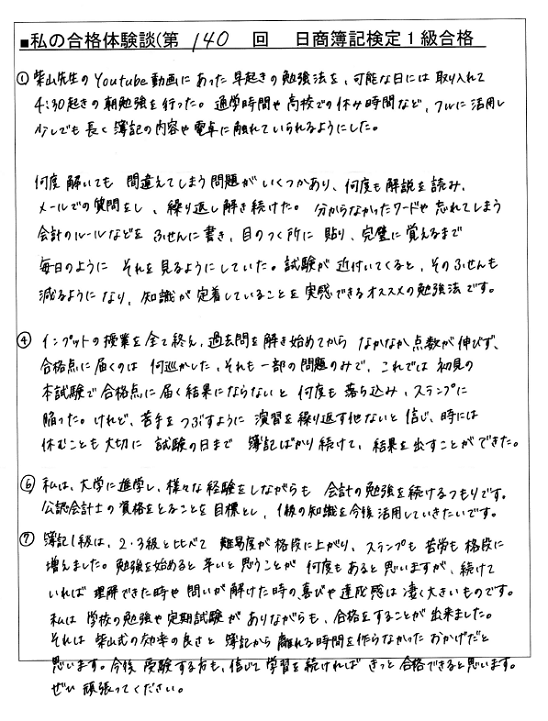

私の合格体験談(140回日商簿記検定1級合格)

①私の学習スタイル

柴山先生のYouTube動画にあった早起きの勉強法を、可能な日には取り入れて4:30起きの朝勉強を行った。通学時間や高校での休み時間など、フルに活用して少しでも長く簿記の内容や電卓に触れていられるようにした。

何度解いても間違えてしまう問題がいくつかあり、何度も解説を読み、メールでの質問をし、繰り返し説き続けた。わからなかったワードや忘れてしまう会計のルールなどをふせんに書き、目のつくところに貼り、完璧に覚えるまで毎日のようにそれを見るようにしていた。試験が近づいてくるとそのふせんも減るようになり、知識が定着していることを実感できるおすすめの勉強法です。

④スランプ対処法

インプットの授業をすべて終え、過去問を解き始めてからなかなか点数が伸びず、合格点に届くのは何巡かした、それも一部の問題のみで、これでは初見の本試験で合格点に届く結果にならないと何度も落ち込み、スランプに陥った。けれど苦手をつぶすように演習を繰り返す他ないと信じ、時には休むことも大切に、試験の日まで簿記ばかり続けて結果を出すことができた。

⑥合格後のビジョン

私は大学に進学し、様々な経験をしながらも会計の勉強を続けるつもりです。

公認会計士の資格を取ることを目標とし、1級の知識を今後活用していきたいです。

⑦そのほか、伝えたいこと

簿記1級は2・3級と比べて難易度が格段に上がり、スランプも苦労も格段に増えました。勉強を始めるとつらいと思うことが何度もあると思います、続けていれば理解できた時や問いが解けた時の喜びや達成感はすごく大きいものです。

私は学校の勉強や定期試験がありながらも、合格をすることができました。

それは柴山式の効率の良さと簿記から離れる時間を作らなかったおかげだと思います。

今後受験する方も、信じて学習を続ければきっと合格できると思います。

ぜひ頑張ってください。